近日,由我校药学院段国锋博士团队主导研发的“粮—菇”轮作模式及其核心成果——低温巨型菇,已成功走出实验室,在多地推广种植,展现出广阔的应用前景。该低温巨型菇作为食药同源材料,兼具丰富营养与耐粗放管理的特点,此前已获中央电视台和长治新闻频道多次报道。作为我校服务区域社会发展的又一重要实践,这项原创技术不仅为冬季农闲田的高效利用开辟了新路径,也成为科技赋能乡村振兴的生动体现。

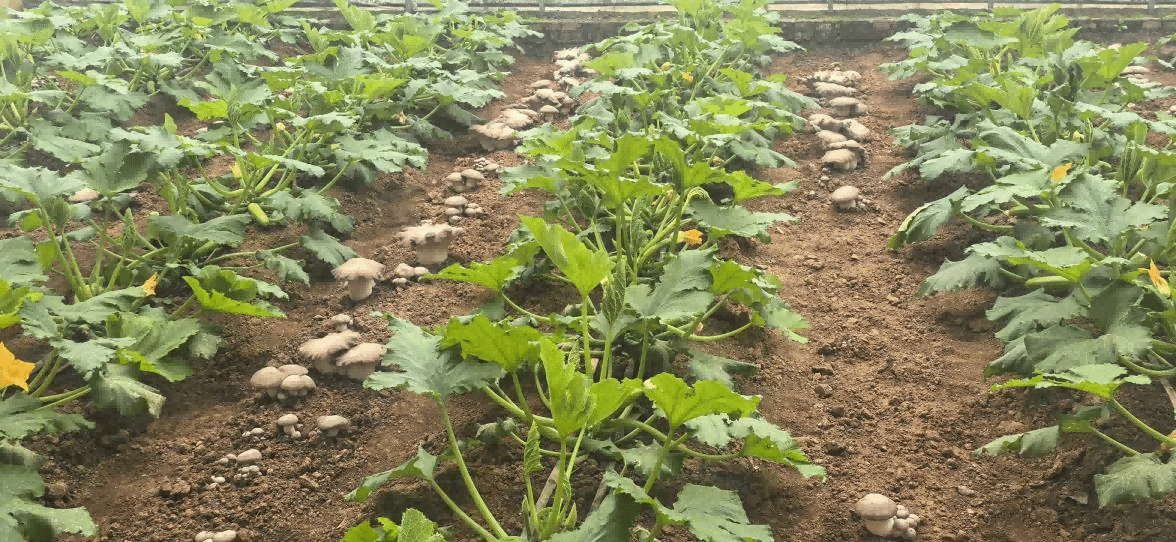

“粮—菇”轮作模式作为段国锋的博士科研启动资金项目,以多项原创技术破解了农业生产的现实难题。其技术核心在于:秋季玉米、谷子等作物收获后,直接在大田种植低温巨型菇菌棒,除布设灌溉设备外,无需新增其他设施,春节前即可收获1—2茬鲜菇;经简易覆盖越冬后,次年4月中旬前还可再收获1—2茬。该菇种口感细腻、自带清香,且个体硕大,单株最重可达2.5公斤,亩产鲜菇最高达20000斤。此外,该模式支持大棚套种,进一步提升了土地利用效率。收获结束后,菌棒由旋耕机打碎还田,转化为优质有机肥,开启新一轮粮食种植循环,真正实现了“变废为宝”与“用地养地”相结合。

目前,该模式已获得国际授权发明专利,并在山西省长治市上党区、屯留区、壶关县及贵州省等多个地区推广种植,有效助力农户增产增收,验证了其跨区域的适应性与可靠性。“粮—菇”轮作模式生动诠释了“不与人争地,不与地争肥”的生态理念,既缓解了冬季农田闲置与农村劳动力富余的问题,又突破了主粮产区周年多茬种植的技术瓶颈,社会效益与经济效益显著,吸引了众多省内外人士前来考察观摩和体验采摘,为科技成果转化推动产业升级提供了鲜活范例。

(民革山西省委副主委 、阳泉市人大常委会副主任赵素卿带领民革阳泉企联会企业家来长治考察“粮—菇”轮作模式)

这是我校将科研成果写在大地上的具体实践,也是高校服务区域农业现代化建设的成功典范。

(药学院供稿)